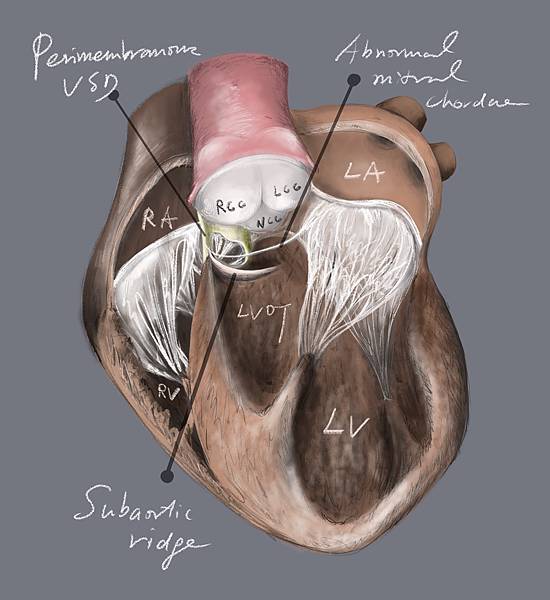

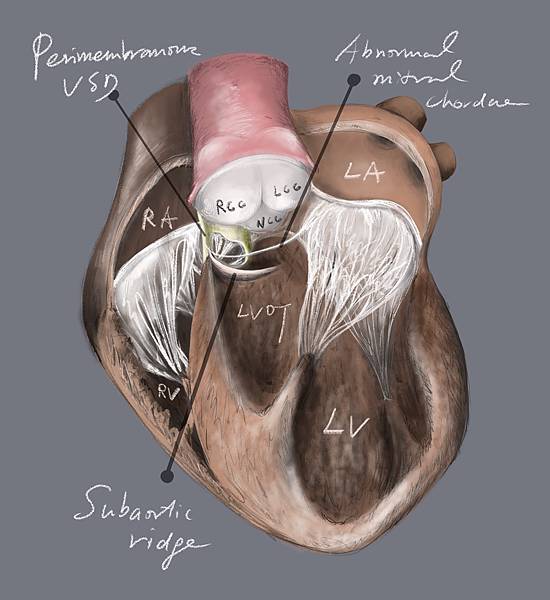

膜邊型VSD(perimembranous ventricular septal defect)是最常見的一種先天性心臟病(沒有之一!)。筆者整理爸爸媽媽們常問的問題,用醫學研究結果與臨床經驗幫大家解惑。

Q: 膜邊型VSD會不會自行變小、癒合關閉?有沒有幾歲之前是黃金期?

膜邊型VSD(perimembranous ventricular septal defect)是最常見的一種先天性心臟病(沒有之一!)。筆者整理爸爸媽媽們常問的問題,用醫學研究結果與臨床經驗幫大家解惑。

Q: 膜邊型VSD會不會自行變小、癒合關閉?有沒有幾歲之前是黃金期?

兒童時期擴張性心肌病變算是最難纏的心臟疾病之一。診斷心臟擴大並不難,難的是如何抽絲剝繭找出背後的病因。給予藥物治療並不難,難的是有沒有機會對症下藥。安排心臟移植的評估並不難,難的是能否找到可以不要換心的選項。

這裡整理了台大兒童心臟團隊過去10多年曾參與發表的論文,都是關於兒童時期擴張性心肌病變的研究。每篇論文,背後都代表著團隊為了改變這群孩子的命運所曾做過的努力。從論文的作者群中可以清楚看出,照顧這群兒童時期擴張性心肌病變需要跨團隊的整合與努力,特別是基因醫學的專家,以及心臟外科團隊,更扮演著關鍵的角色。

小明的父親45歲心肌梗塞,接受心導管氣球擴張與支架手術, 他父親平常不抽菸不喝酒生活作息正常,經檢查發現低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)高達210 mg/dL, 經醫師診斷可能是familial hypercholesterolemia (FH), 使用Statin等降血脂藥物治療。他的媽媽看了網路, 擔心小明也會受到影響, 因此帶他來求診。經檢查他的LDL-C的確偏高,雖然他平時都有固定運動,但體重過重,且蔬菜水果很少吃,因此醫師要求他先進行生活型態調整,三個月之後再來追蹤,再決定是否有近一步藥物治療的需要。

家族性高膽固醇血症(familial hypercholes

小強是個15歲的男生,因為體檢被告知血脂肪異常,又體重過重,被媽媽帶來門診求診,希望醫生提供意見。小強的的BMI高達30, 血壓正常,抽血飯前血糖正常,但三酸甘油脂(Triglyceride)和低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)偏高, 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)則偏低, 醫生認為最主要應該是和肥胖有關,告訴小強有關肥胖與血脂肪異常對於心血管的影響,如果不改善,以後長大心肌梗塞或中風的機會比一般人高,小強答應回去以後會乖乖健康吃多運動...

粥狀動脈硬化心血管疾病

我這幾年來在台大兒童醫院的唐氏症整合門診中負責照顧這群唐寶寶的心臟問題,發現有些爸爸媽媽因為對於疾病的陌生而對治療感到怯步,甚至因此錯失治療的良機。所以,想藉由這篇文章讓更多的爸爸媽媽了解唐寶寶的先天性心臟疾病,以及現今的醫學能夠為他們做些什麼。

(圖片出處:https://chicago.cbslocal.com/2016/12/05/big-news-toddler-with-down-syndrome-stars-in-oshkosh-ad-and-more/)

50歲的傅先生,發生過一次不明原因的中風,結果檢查發現心房中隔有個小小的卵圓孔未閉合。那他需不需要接受心導管治療來關閉這個孔呢?會預防再次發生中風嗎?

在 開放性卵圓孔要不要治療? 一文, 我們知道卵圓孔就像是左心房右心房之間的一到小門, 供胎兒期間部分血液從右心房流往左心房已到達體循環。 許多人會在一歲之前關閉,但根據統計, 在成年人可能還有約25%是卵圓孔沒關閉的。理論上,透過這個洞,血液可以從左心房跑到右心房(如圖藍色血流),也可以從右心房跑到左心房(如圖紅色血流)。

文/陳俊安 (筆記中藍字的部份是我個人的眉批)

講者:盧俊維醫師 (台大醫學系畢業、台大臨床醫學研究所碩士、台大醫學院小兒科臨床助理教授); 專長:成人期先天性心臟病、心律不整治療

常有人不知道小朋友也會有心臟病,以前連續劇更會演某某某因為得了先天性心臟病,活不過20歲....。話說,"先天性心臟病"是全世界最常見的先天性畸形,但是台灣的現況如何?這群一出生心臟就有或大或小不正常的小嬰兒,未來又如何?可能很多人都想知道吧。

台灣每年約有2600個新生兒有先天性心臟病

根據台大兒童醫院院長吳美環教授過去的研究 (J Pediatr. 2010;156:782-5.),台灣先天性心臟病的盛行率約13/1,000。若以一年出生20萬個新生兒來推估,全台一年約會出生2600個患有先天性心臟病的新生兒。這當中,大約2300個屬於"單純性"的先天性心臟病,而有約300個屬於"複雜性"的先天性心臟病(請見下圖)。"單純性"先天性心臟病定義是指血氧正常且可維持雙心室循環的心臟病,而"複雜性"先天性心臟病是指血氧不正常、手術方式較複雜、或是甚至必須走單一心室循環的心臟病。每年這300個"複雜性"先天性心臟病的小嬰兒若不接受治療,很多無法順利長大,而這裡所謂的治療,大多是指開心手術。相反地,2300個屬於"單純性"的先天性心臟病,有些不需治療,有些甚至會自行痊癒。當然,即使需要治療,很多單純性的先天性心臟病已經可以使用心導管技術進行治療,所以並不一定要接受開心手術。

「醫生,我的小孩為什麼這麼矮?是不是營養不夠?內分泌有問題?還是…」,「哇!你家的小孩長這麼高,真好,好羨慕啊!」,大多數家長都希望自己的小孩身高上能高人一等,站起來走出去,像個麻豆似的,多麼耀眼出眾啊!然而,有那麼一群人“身高”是個討厭、受傷、甚至是禁忌的話題… 因為他們罹患了一種名叫“馬凡氏症”的疾病…

馬凡氏症(Marfan syndrome)是什麼疾病?

馬凡氏症是一種全身性結締組織病變的疾病,最早於1896年由法國小兒科醫師Marfan提出個案報告,但直到 1990-1991 年才陸續由 Hollister 及 Dietz 等人發現其致病機轉,主要是因第15對染色體上的纖維蛋白 fibrillin-1 (FBN1) 基因發生突變所致。Fibrillin-1是細胞外微纖維 (extracellular microfibrils) 的主成分,而微纖維在結締組織的形成上扮演著重要的角色,一旦發生突變,會改變 fibrillin-1的結構與功能,導致結締組織排列紊亂鬆散,造成身體多種器官異常的表現。此種疾病為體染色體顯性遺傳,也就是一旦罹患馬凡氏症,則下一代有1/2機會得到此病症,與性別無關。